|

長野県の東部に位置する、上田、塩田平は内陸性気候で、年間降雨量が1,000ミリ

前後と雨が少ないことで知られる。ことに市西部から塩田平では、いたる所でため池が見られ、その率は、

同じく雨の少ない四国南部に匹敵するほどである。 そんな中で、人々は水に苦しみ、神に祈り雨を願った。その様々な雨乞いの様子に、私は大変興味をも ち、その人々の思いにせまってみたいと思う。 1、山岳信仰と寺社「山」から水がわき、川が生まれることにより、全国でも、「山」は水の信仰の対象となることが多く見 られるが、上田、塩田平も例外ではなく、水源地である独鈷山、夫神岳などは人々にあがめられ、山頂 には神がまつられ、里近くには神社や寺がもうけられている。ことに独鈷山は、弘法大師が寺をつくろう とやってきたが断念し、残念がってその独鈷をうめたということからその名がついたという伝承をもつ のをはじめとして、水に関する伝説を多くもっている。独鈷山付近の寺社(水に関するもの)をあげてみる。

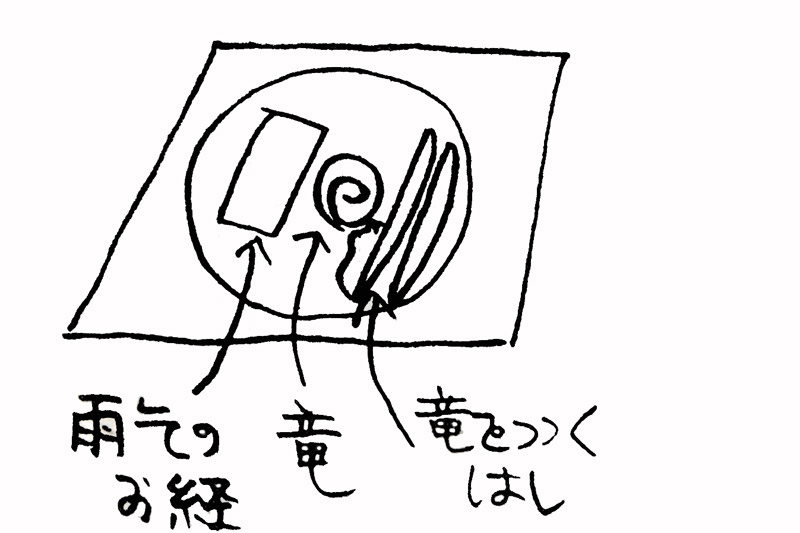

しかし、ここであげたたものたちは付近の人々にとって、水の象徴であり、聖なる地であり、一般の 人々の生活に密着した「雨乞い」とは少々趣を異とするようにみえる。次では庶民的な(?)雨乞いに ついてせまってみたいと思う。 2、庶民的な雨乞い私は、上田小県誌を参考に、上田西部から塩田地区にかけての雨乞地図を作ってみることにした。 驚いたことに、この作業中、私の父が雨乞体験者と知り、その協力を得て、吉田地区、野倉区、前山寺 付近の雨乞いの様子を実際に聞くことができた。また雨乞いのやり方を六種にわけてみた。 ①鎮守や氏神の神社にこもる ②千駄焚き、千段焚きなど山上で火をたくもの ③鉦や太鼓をうちならし、大声で雨を乞うもの ④池に汚物をすてるもの ⑤水神を強要するもの ⑥もらい水をするもの 前山寺(三重の塔でも有名)

野倉区・・・ 山と山にはさまれた小さな村。標高が高い

吉田池、福田池・・・ 農作業用水池。 平地

岳の幟・・・ 上田市別所温泉の奇祭

3.おわりに調査をはじめる前まで、私は雨乞いというものは少なくとも戦後は行われれることもない前世紀的なも のだと思い込んでいた。しかし、吉田では昭和25年ごろまで、塩田では昭和46年ごろまで行われて いたという事実を知って、本当にびっくりしてしまった。人々は自然をおそれ、あがめるという真心を 、こんなに最近までもちつづけていたとは。開発が進み、水に苦しまされなくなり。人々は雨乞いを忘れた。"自然”はいつしか霊的存在から”モノ” に変化し、人間はその力の恐ろしさを忘れてしまった。今、残っている雨乞い=岳の幟も、本来のその心 を失い、あくまで観光名物としてその形のみを残しているにすぎない。 多くの池や地蔵は私たちを見つづけている。その瞳は私たちの心の変化をどうとらえているのだろうか。 いつか自然は人間の思いどおりに動いてくれない時もくるだろう。そんな日がおとずれる時、人々は また祈るのだろうか。 「いや〜も〜今は雨乞いなんてのはよ〜、やらねっけどよ、もしほんとに、ダムや水道でじゃど〜 しょ〜もなんね〜時がくりゃへぇ、みんな必死でやるんでねっか〜」 そう言って笑った話の提供者の方の言葉が頭からはなれない。そんな日もくるのだろうか。 お地蔵様は、笑ってみている。 HOMEへ戻る |

|---|